2025.05

来源:河北省艺术中心

发布时间:2025-05-14 11:22:57

作为现当代表演艺术的新生儿,“沉浸式戏剧”凭借其独特的魅力迅速风靡,在当代社会结构中重现了戏剧古老的“聚集”作用。它允许观众在剧场中暂时挣脱信息时代个体割裂带来的身份不稳定感,通过异质的事件参与和文化体验,重新完成人与人、人与社会历史的交流。这种当下饱受关注的戏剧类型,无疑蕴含着更宽广的道路和无限的可能性。然而,概念的过度消费与市场的乱象亦是其发展中不可回避的问题。从业者亟需在积极科普概念的同时,谨慎使用“沉浸”话语,避免透支观众信任;并在戏剧史中正确定位,警惕与传统戏剧简单割裂可能带来的行业生态失衡。那么,这种让观众“泡在水中”的艺术形式,其魔力何在?沉浸感缘起何处?又面临哪些现实挑战?本文将基于相关论述与实践案例,对这些问题进行深入探讨。

超越镜框: 沉浸式戏剧的兴起与独特引力

沉浸式戏剧并非横空出世,其理论源头可追溯至1968年美国戏剧理论家理查谢克纳提出的“环境戏剧”概念,即“让演员穿梭在观众之间表演,使得观众能够更深层次的沉浸在故事里。观众也不仅局限于座位的观看位置,而是可以随意走动,用不同视角来观演。”从物理空间上打破舞台和观众之间的“第四堵墙”,让观众及其反应成为舞台以及表演的一部分。

英国戏剧导演彼得·布鲁克就曾在他的《空的空间》中这样定义戏剧:“我可以任意选取一个空间, 称它为空荡的舞台。一个人在别人的注视之下走过这个空间, 这就足以构成一幕戏剧了。”

沉浸式戏剧现场| 来源:网络公开

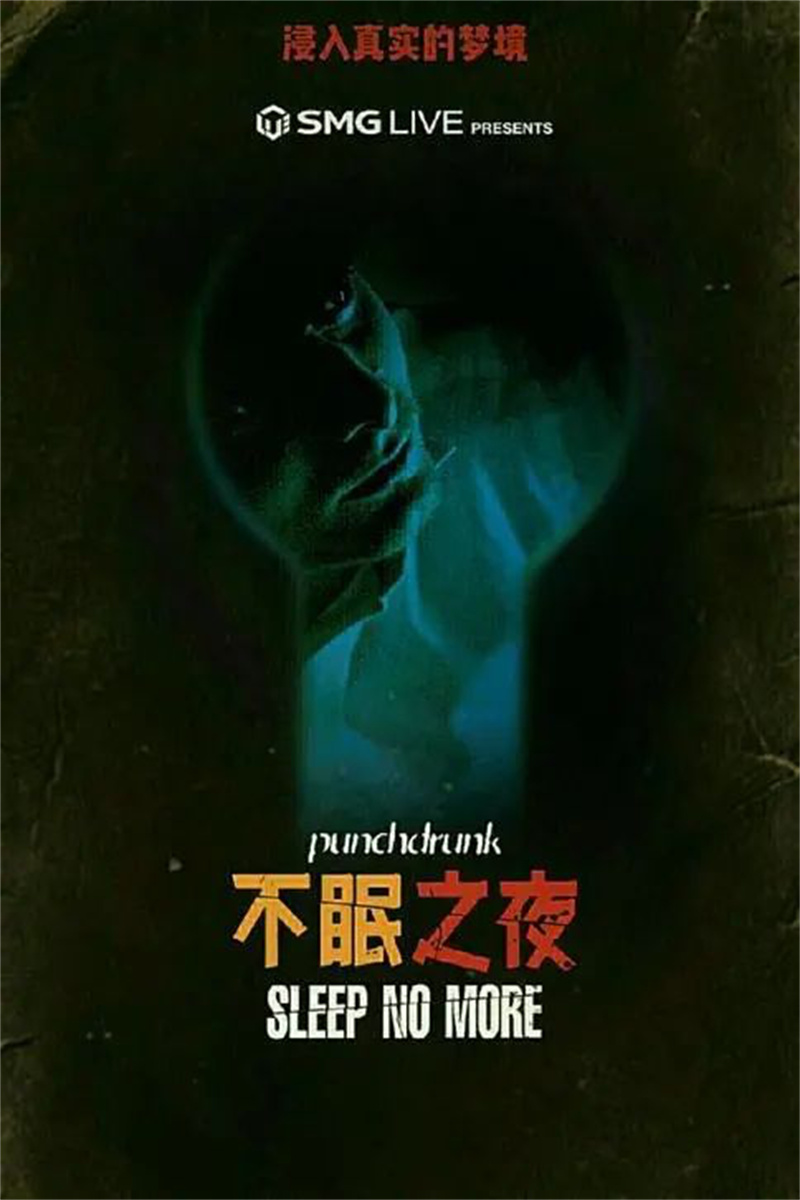

20世纪50年代开始,西方的先锋戏剧家们相继探索了环境戏剧、偶发戏剧、互动戏剧等不同分支,着力打破传统镜框式舞台观演分离的演出形式。而最早把“沉浸体验”和戏剧结合在一起的是英国著名剧团Punchdrunk,其代表作就是大名鼎鼎的《不眠之夜》(Sleep No More)。英国文化委员会在其官方网站以“Immersive Theatre”(沉浸式戏剧)界定了《不眠之夜》的演出属性,由此,沉浸式戏剧正式在英国诞生。环境戏剧在此基础上进一步演化,并通过融合“多媒体、虚拟现实、实景三维等高科技手段”,发展成为如今这种“视听体验更震撼、观演互动更充分”的艺术形式。

正如伦敦密德萨斯大学当代表演研究副教授Josephine Machon以“泡在水中”来形容观众体验,“象征着观众的感官被刺激和裹挟”,“意味着浸入另一种介质”。这种浸入“另一种介质”的核心在于“全新的规则的降临”。沉浸式戏剧的独特魅力由此产生,它“创造了一种陌生规则的充盈感,让观众体验到从现实生活中短暂抽离,并在临时性的虚拟社群内获得崭新的驯服感”。而观众所看重的“参与、体验、观众的选择权等等特征均是在这一基础上衍生出来的。”

英国沉浸式戏剧现场| 来源:网络公开

《不眠之夜》无疑是沉浸式戏剧走向大众视野的标志性作品。自2011年在纽约 McKittrick 酒店成功上演,并于2016年底进军上海后,其“没有固定的座位,也没有强制的主线,观众可以跟随自己感兴趣的角色去了解故事”的形式,“不仅在戏剧圈内引发讨论,也在大众中掀起波澜”。观众们“不再是坐在台下被动接受剧情的人,而是完完全全打开五感,进入演区,以主动探索的方式围观故事的发生,甚至成为剧中的角色,推动剧情发展”。紧随其后的《金钱世界》与《秘密影院》等作品也“有异曲同工之妙”,让观众“成为了剧中的角色”,通过互动“获取信息”。这些“能玩起来的戏剧,刺激着观众们的神经,指引着他们在戏剧里书写自己的故事线。”

然而,对于《不眠之夜》这类模式,“重点并不在于‘戏剧’,而在于探索未知的体验。”这被描述为“一场极具欺骗性的大冒险,看似自由,但每一步都经过计算;看似无序,但没有什么能够阻挡戏剧的节奏;看似危险,实际不会遭受任何伤害,但对于未知的好奇与恐惧仍让人感到刺激”。尽管如此,“推开一扇未知的门,在这人为构建的乌托邦,每个人终会有所收获。”

《不眠之夜》海报 | 来源:网络公开

感官与认知的共振: 构建沉浸体验的多维路径

沉浸式戏剧的吸引力,深植于其对观众多感官的调动与观演关系的重塑。它“打破了固定观众席面向舞台的传统剧场规则,重新定义了观演关系:演员边表演边互动,观众不再是被动的接受者。在打造出的近乎真实的戏剧世界中,观众可以较为自由地穿梭在剧情里,所到之处和所见之景都成为独一无二的观剧体验”。这种“多感官介入,是沉浸式演艺区别于传统艺术表现的关键所在。”

上海版《不眠之夜》现场 | 来源:网络公开

以《不眠之夜》为例,其沉浸感的构建体现在多层面。剧情根据莎翁经典《麦克白》改编,“戏剧舞台搭建在北京西路1013号的麦金侬酒店里。五层楼的酒店有90多间房间,3000多个抽屉”,道具“精细度都会令人震撼”,“比如以梳妆台上信封的地址为例,在上个世纪上海地图中真实可查。甚至连信封的设计、写法、邮票的形状、邮戳的盖法,都可以从邮政博物馆中看到原型。”演员多采用“默片”形式,通过“肢体动作和表情传达”。观众戴上面具,“成为了麦金侬酒店中的白色幽灵”,可以在空间中“随意探索”,甚至“阅读演员拿在手中的信件”,跟随不同角色主线,“如果幸运,观众还会碰上一对一的剧情,演员会单独与你进行互动。”这种体验让观众感受到“不仅是一场戏剧,更像是一场旅行,一场走进经典名作的冒险之旅。”

纽约《不眠之夜》现场 | 来源:网络公开

除了对空间的精心构建与细节的打磨,沉浸式戏剧还通过多种手段深化体验。比如根据泰坦尼克号故事改编的戏剧,“剧场直接设在黄浦江的一艘邮轮上,门票就是船票,观众们精心打扮”,营造“像一场盛大的派对”的仪式感。类似的还有谍战戏《风声》,“整个场地非常大,有整整一层楼,大概二十多个房间,审讯室、军械库一应俱全”,演员“一对一互动,审问拷打时的惨叫让人头皮发麻。”重庆的《重庆1949》则使用了世界上最大的单一室内动态沉浸式表演剧场,“舞台和观众席分成了五个圆圈,而且还能三百六十度旋转,同一个时间点,不同的舞台在上演不同的剧情。”这些案例都展示了通过空间改造、场景模拟和技术应用来强化感官与环境沉浸。

《重庆1949》剧照 | 来源:网络公开

现代科技在其中扮演了重要角色。“数字影像技术的多变与灵活”、“智能灯光系统”、“智能音效设备”乃至“可穿戴设备”都能“为观众提供剧情线索或互动提示,进一步增强沉浸感,引发更深层次的共鸣”。例如,《双重》与手机深度结合,通过应用引导观众在真实空间中探索剧情。来自英国的《声·音》则通过蒙眼,“当视觉关闭,另外一些感觉会更加敏感和活跃”,让歌者的吟唱营造“环绕立体声”,并通过演员的肢体接触唤醒情感,“用声音和温度唤醒了内心深处最柔软的地方”。这些实践表明,“技术只是手段,情感的有效传递才是其最终目的。”

英国音乐剧场《声·音》在爱丁堡艺穗节首演| 来源:网络公开

从理论上看,沉浸式戏剧可以视为对“后戏剧剧场”概念的当代实践,旨在突破传统剧场空间限制和舞台与观众距离,将“观众越来越强的主体性需求融入到戏剧本体之中”。它继承了环境戏剧对“特定场域”的运用,并在此基础上更强调观众的“深度参与,体验也具有较强的自主性。”中国戏曲的“观演一体”传统也被认为与沉浸式理念有相通之处,“戏曲一直是在观演一体的感觉中发展着的。演员,总是在与观众在同一个场域中、总是考虑着观众的反应的。”

英国沉浸式戏剧《声·音》现场| 来源:网络公开

市场喧嚣下的反思: 挑战、争议与未来走向

尽管沉浸式戏剧风靡一时,但其在发展过程中也面临诸多挑战与争议。现实问题包括其“价格较贵”,使其成为“文娱、互联网月入过万的女生们是沉浸式戏剧的消费主力”,不少人认为“除了贵没啥缺点”。同时,“对观众要求高”,体现在“体力耐力”、“知识储备”(如需事先了解原著)、“逻辑思维”(多线叙事需观众自行推理)以及“社交互动”(无差别参与邀请可能冒犯内向观众)。“单场人数过多”也成为问题,“‘沉浸式体验’变成了‘淹没式体验’,被从拥挤的人群挡在外围难以近距离观看表演”。

更大的困扰在于市场乱象与概念混淆。在概念被过度消费的同时,“创作者和观众之间并没有形成理论层面的默契”,“大多数创作者和商家缺乏态度上的真诚:在自己还没搞明白什么才是‘沉浸式戏剧’时,就急于将概念和产品打包抛给消费者。”这导致许多作品“形式大于内容、体验大于内涵、噱头大于实质”,甚至出现“弱文本化现象”,过度追求外在形式而忽略作品内涵,使得“‘戏剧’似乎只是一个卖点、一种用于营利的元素”。评论指出,“脱下了商业利益的外衣,中国式沉浸剧究竟还剩下多少艺术呢?”部分作品因“观众中途退场导致参与人数不足”,也折射出内容不足的困境。

沉浸式戏剧布景| 来源:网络公开

沉浸式戏剧与“剧本杀甚至密室逃脱相提并论”的现象,引发了“那些呼唤观众深度参与的戏剧作品,究竟是戏剧还是真人互动游戏?”的讨论,以及“戏剧地位被挑战的危险信号”的担忧。尽管有人认为这种“交叉融合、边界模糊是当今艺术共同趋势”,且通过“拆除了剧场外那几磴台阶”,让更多人有机会“感知,戏剧、文学距离自己并不遥远”,但这并未完全消弭关于其艺术本质的疑问。

关于“沉浸”的理论探讨也依然深入。“目前,沉浸式戏剧的‘沉浸’主要体现在空间场所、环境体验层面,而不一定是心理、情感、文化层面。”有观点认为,“物理空间的消弭未必带来心理距离的拉近,有时甚至适得其反。”从更深层次看,沉浸式戏剧也继承了先锋戏剧的“介入社会现实”精神,试图平衡甚至融合布莱希特强调“间离”促发理性批判和阿尔托强调“共鸣”带来感官沉溺的对立。认知科学视角的研究表明,“沉浸是一种认知现象,由高参与度、情感投入、全神贯注、感官刺激、情绪、共情和幻想构成”,其中心理剧等实践证明,“沉浸体验已经包含了阐释与反思等认知活动”。因此,“沉浸式戏剧的‘沉浸’并不局限于情绪与感官沉浸,还涉及认知沉浸,即投注于某一虚构情境时所发生的认知活动。”通过“模糊虚拟与真实边界的感官/空间沉浸”,它可以“让观众在情绪与认知的沉浸中经历对现实的认知改变”,甚至“比叙事剧的‘间离’更加有效”,以实现政治介入。

诚然,“并不是所有的沉浸式戏剧或相关文娱项目都有捍卫文学性、戏剧性等价值内核的自觉”,“不少沉浸项目形式大于内容”。但如果能“聚焦于演艺作品的文本内容与表演水平”,并结合科技手段服务于情感传递和思想表达,沉浸式戏剧有望在商业成功之外,实现艺术上的突破。例如,越剧《新龙门客栈》的成功被认为不仅在于“沉浸式”带来的新鲜感和近距离观演,更在于“突出越剧自身的魅力”,运用“沉浸式”放大了“戏曲声腔、表演自身的魅力”,是艺术创新与市场策略的结合。

越剧《新龙门客栈》剧照| 来源:网络公开

面向未来,沉浸式演艺将继续“回应人们对个性化、参与性和互动性的文化诉求”,并积极“赋能文旅产业”,成为“大型沉浸式综合性文化体验空间”的重要组成部分。关键在于如何在追求新形式、新技术的同时,“进一步提升创作质量”,让观众在体验中获得更深层次的“情感满足”与“精神对话”,而非仅停留在表面的刺激。

沉浸式戏剧作为当代剧场探索的前沿,已然证明了其吸引力与市场潜力。它挑战并丰富了传统的观演关系,让观众从被动接受者转变为主动的体验者和故事探索者。技术、空间、互动乃至观众自身都成为了戏剧叙事和情感构建的元素。然而,在市场热潮之下,对其艺术本质、价值追求以及可持续发展的反思刻不容缓。如何平衡商业逐利与艺术表达,如何将“沉浸”从一种物理或感官状态提升为心理、情感乃至认知的深度体验,如何在高参与度中依然坚守戏剧的文学性与思想性,这些都是沉浸式戏剧未来需要持续探索的课题。正如我们所见,优秀的实践者已经在努力整合多种手段,在模糊艺术与生活的界限中,寻找与观众建立更深刻连接的方式。沉浸式戏剧的喧嚣或许会沉淀,但其所带来的观演关系变革和多维体验探索,无疑已为戏剧艺术打开了新的视野,并将继续激发着创作者与观众共同前行。

版权所有 © 河北省艺术中心(河北省对外文化交流中心)技术支持:河北日报客户端

冀ICP备20002253号

河北省艺术中心(河北省对外文化交流中心)

河北省艺术中心(河北省对外文化交流中心) 河北省石家庄市裕华西路13号

河北省石家庄市裕华西路13号 0311-87887730

0311-87887730